そして [蒲南茶荘.history]

そして現在

私が四代目のお茶屋として

修行をはじめて13年が経ちました。

四代目を継ぐ前

私はIT系エンジニアでした。

その経歴を生かし

ネットの時代に合わせて即座にホームページを開設

このブログも綴っています。

しかしながら そのホームページでは

いわゆるショッピングカートのようなシステムは

一切導入しておらず

蒲南茶荘はあくまで対面販売が基本です。

遠方の方へはお手数でも電話かFAX

またはEメールを頂戴することで

茶葉をお譲りするスタイルを貫いています。

なぜ わざわざお客様にとっては

「手間」とも思われる方法を

貫いているのかと疑問に思われる方も

いらっしゃるかもしれません。

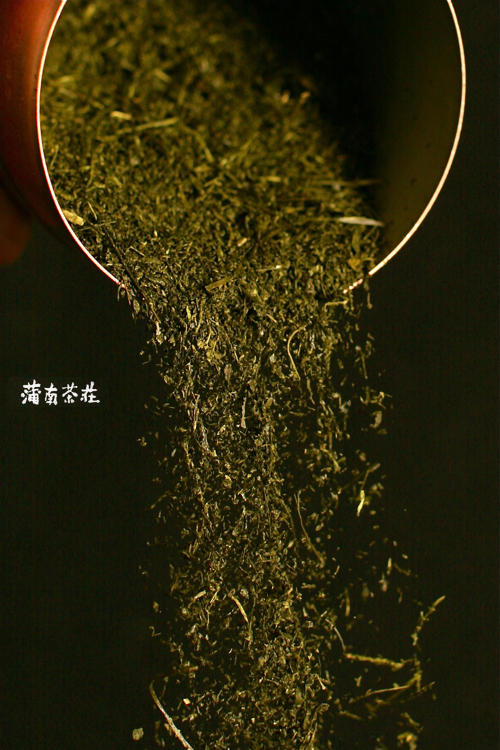

茶葉は「蒸す・揉む・火入れ」

といった工程を経て製茶され

茶葉の質による違いはもちろん

その「蒸し・火入れ」によって

大きく味が異なります

そして 色々な茶葉を「ブレンド」して

そのお店だけの味を作り出すことが

できるのです。

もちろん茶葉も農作物ゆえに

その年によって出来具合が

大きく変わってきます。

「その年の一番いい茶葉を、お届けする」

というポリシーもあれば

「毎年変わらない味わいをブレンドする」

という考え方もあります。

蒲南茶荘はまさに後者の考え方

「長きに亘り 変わらぬ味わいをお届けする」

をモットーに

毎年 茶葉を見極め何種類もの茶葉を

オリジナルブレンドすることで

蒲南茶荘だけの味わいの茶葉を

作り上げています。

そのブレンドの特徴は

東京という日本でもトップの消費地で

多くのお客様に好まれる

「濃いめの味わい」

を知り尽くしたものです。

これは静岡や鹿児島といった茶処では

決して手に入れることの出来ない情報であり

まさに長年の経験と技そして感覚から

生まれたものです。

だからこそ 90年にも亘り

この地で商いを続けさせて頂き

たくさんのお客様にご愛飲頂いているのだと

思います。

わざわざ蒲田の老舗茶屋から

買い求める価値があるのかという問いに

自信を持って

その茶葉をもってお答えできるよう

四代目として修行に励む日々です。

だからこそ

いわゆるショッピングカートのようなシステムは導入せずに

対面販売を基本にお電話とEメールを

頂戴するというスタイルを貫くことで

「蒲南茶荘の茶葉がどんなものであるのか」

も合わせてお伝えしたいと

思っております。

私が四代目のお茶屋として

修行をはじめて13年が経ちました。

四代目を継ぐ前

私はIT系エンジニアでした。

その経歴を生かし

ネットの時代に合わせて即座にホームページを開設

このブログも綴っています。

しかしながら そのホームページでは

いわゆるショッピングカートのようなシステムは

一切導入しておらず

蒲南茶荘はあくまで対面販売が基本です。

遠方の方へはお手数でも電話かFAX

またはEメールを頂戴することで

茶葉をお譲りするスタイルを貫いています。

なぜ わざわざお客様にとっては

「手間」とも思われる方法を

貫いているのかと疑問に思われる方も

いらっしゃるかもしれません。

茶葉は「蒸す・揉む・火入れ」

といった工程を経て製茶され

茶葉の質による違いはもちろん

その「蒸し・火入れ」によって

大きく味が異なります

そして 色々な茶葉を「ブレンド」して

そのお店だけの味を作り出すことが

できるのです。

もちろん茶葉も農作物ゆえに

その年によって出来具合が

大きく変わってきます。

「その年の一番いい茶葉を、お届けする」

というポリシーもあれば

「毎年変わらない味わいをブレンドする」

という考え方もあります。

蒲南茶荘はまさに後者の考え方

「長きに亘り 変わらぬ味わいをお届けする」

をモットーに

毎年 茶葉を見極め何種類もの茶葉を

オリジナルブレンドすることで

蒲南茶荘だけの味わいの茶葉を

作り上げています。

そのブレンドの特徴は

東京という日本でもトップの消費地で

多くのお客様に好まれる

「濃いめの味わい」

を知り尽くしたものです。

これは静岡や鹿児島といった茶処では

決して手に入れることの出来ない情報であり

まさに長年の経験と技そして感覚から

生まれたものです。

だからこそ 90年にも亘り

この地で商いを続けさせて頂き

たくさんのお客様にご愛飲頂いているのだと

思います。

わざわざ蒲田の老舗茶屋から

買い求める価値があるのかという問いに

自信を持って

その茶葉をもってお答えできるよう

四代目として修行に励む日々です。

だからこそ

いわゆるショッピングカートのようなシステムは導入せずに

対面販売を基本にお電話とEメールを

頂戴するというスタイルを貫くことで

「蒲南茶荘の茶葉がどんなものであるのか」

も合わせてお伝えしたいと

思っております。

創業90周年×記念祭 [蒲南茶荘.history]

昨年末には

リニューアルも完了した

蒲南茶荘(ほなんちゃそう)。

普段から

セールや送料無料

ポイント還元等は

基本的には

実施いたしません。

その理由は

かつても記した

通りなのですが。

しかしながら今回は

「創業90年」

ということで

誠に僭越ながら

感謝を込めて

「記念祭」

という形で。

*近隣地域には、新聞折込予定【2/22(水)】

よろしければ

ぜひ足をお運び頂けると

幸いです。

四代目 お茶屋@和

創業90周年×リニューアルオープン [蒲南茶荘.history]

正確には1927年創業のため

2017年で創業90周年

を迎えるわけですが。

新茶時期は繁忙期であるとか

諸々の理由によりまして

この時期に実施いたしました。

その実施内容は

ぜひ店頭にてご覧

いただきたいのですが

実は概ね

大きな変更点は

ございません。

と言いますのも

やはり本業は

お茶屋。

店舗改修にかかる費用も

当然ながら

コストとして計上されるため

その実費が

茶葉の原価や販売価格を

圧迫してしまったら

本末転倒と

そう考えます。

それと同時に

この店舗は自分が中学時代に完成

実に25年経過するのですが

ご存知の方は

ご存知の通り

まだまだ使える感じで

大きな痛みや損傷が

さほどありませんでした。

そのため今回は

必要最低限にして

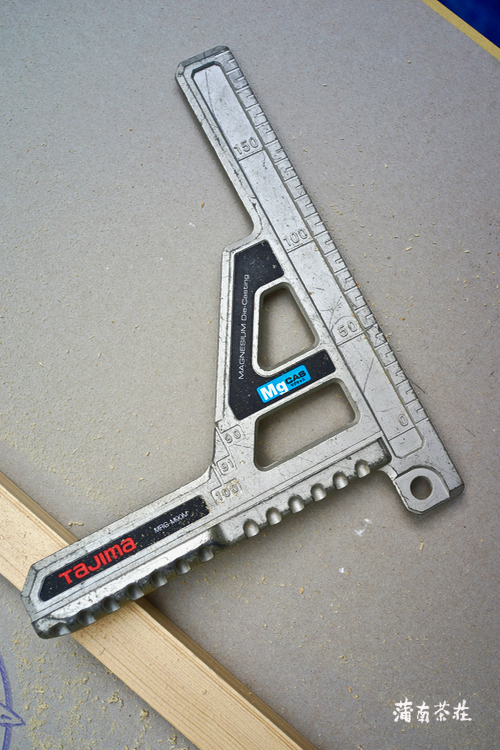

●既存資材・什器・環境を極力使用&再利用する

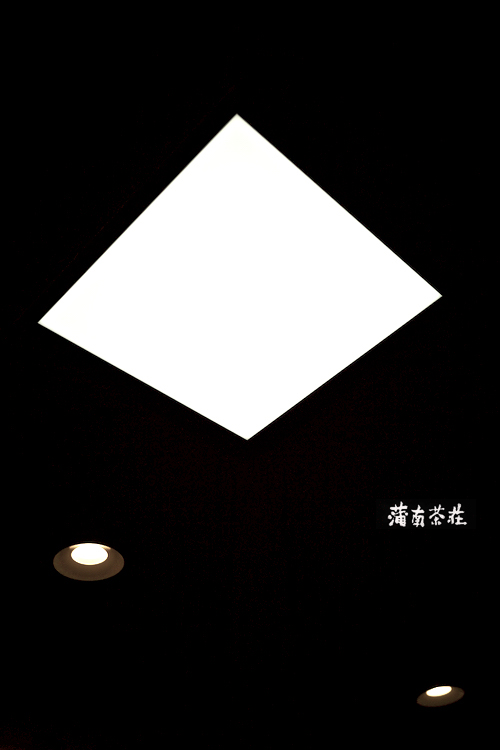

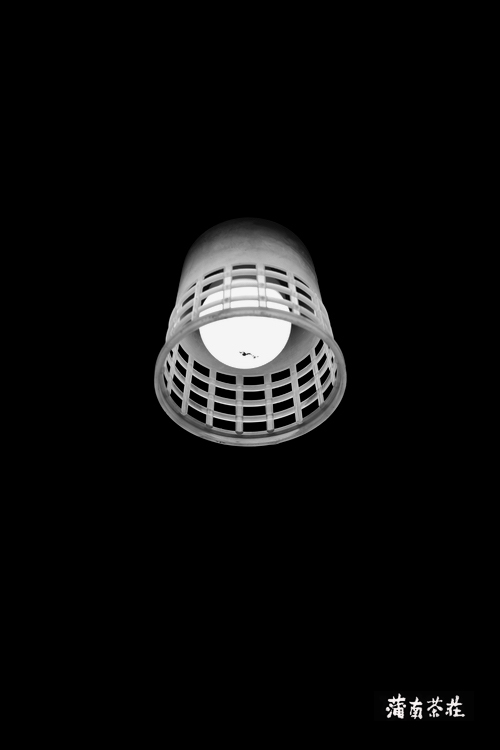

●エネルギー効率化を踏まえ、照明器具を全LED化

*既存照明器具の中で、特にスポットライトの寿命&高温による壁面焼 が問題だった

この辺りを

重点的に。

なお

本業の茶葉販売価格にも影響しうる

コスト面の工夫に関して

今回は大田区産業振興協会が推進する

「繁盛店創出事業」

のお力をお借りし

最小限に抑えることが

できました旨

この場を借りて

御礼申し上げます。

そして最後に

限られた予算ならび短期間での施工を

快くご快諾いただき

作業時も隅々まで丁寧にご対応いただいた

星建設株式会社

並びにその関係者

大工さん

電気屋さん

ペンキ屋さん

クロス屋さん

防水屋さん

の みなさま

いまこの瞬間から頑張ろうと

そう素直に思える店舗にしていただき

本当に ありがとうございました!

2017年で創業90周年

を迎えるわけですが。

新茶時期は繁忙期であるとか

諸々の理由によりまして

この時期に実施いたしました。

その実施内容は

ぜひ店頭にてご覧

いただきたいのですが

実は概ね

大きな変更点は

ございません。

と言いますのも

やはり本業は

お茶屋。

店舗改修にかかる費用も

当然ながら

コストとして計上されるため

その実費が

茶葉の原価や販売価格を

圧迫してしまったら

本末転倒と

そう考えます。

それと同時に

この店舗は自分が中学時代に完成

実に25年経過するのですが

ご存知の方は

ご存知の通り

まだまだ使える感じで

大きな痛みや損傷が

さほどありませんでした。

そのため今回は

必要最低限にして

●既存資材・什器・環境を極力使用&再利用する

●エネルギー効率化を踏まえ、照明器具を全LED化

*既存照明器具の中で、特にスポットライトの寿命&高温による壁面焼 が問題だった

この辺りを

重点的に。

なお

本業の茶葉販売価格にも影響しうる

コスト面の工夫に関して

今回は大田区産業振興協会が推進する

「繁盛店創出事業」

のお力をお借りし

最小限に抑えることが

できました旨

この場を借りて

御礼申し上げます。

そして最後に

限られた予算ならび短期間での施工を

快くご快諾いただき

作業時も隅々まで丁寧にご対応いただいた

星建設株式会社

並びにその関係者

大工さん

電気屋さん

ペンキ屋さん

クロス屋さん

防水屋さん

の みなさま

いまこの瞬間から頑張ろうと

そう素直に思える店舗にしていただき

本当に ありがとうございました!

創業90周年×店内改装 [蒲南茶荘.history]

11/24(木)より通常営業いたします。

*通販業務は、可能な限り対応させて頂きますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

お客様に愛して頂くお店へ [蒲南茶荘.history]

時は流れ

日本も高度経済成長期が

終盤にさしかかると

物流の活性化と共に

食は多様化してきました。

その中でいち早く

「茶問屋業」に対して

危機感をもったのが

三代目の父

鈴木秀博でした。

そこで

三代目は問屋業から小売業へ

地元のお客様に愛して頂ける

そんな店作りをモットーに

普段お召し上がり頂くお茶はもちろんのこと

ご贈答用の詰合せパッケージ等を企画

現在の蒲南茶荘へと発展させたのです。

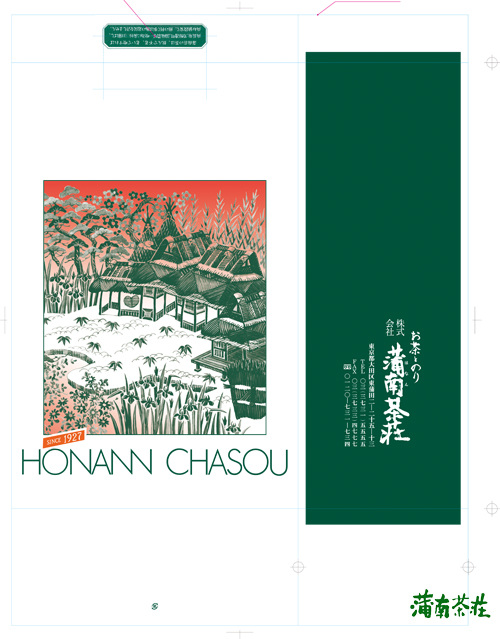

今も使われている

高級感あふれるデザインの

茶袋や栞などの絵は

画家山本宏一の作品。

山本画伯は

明治の板チョコのパッケージを

デザインしたことでも

有名です。

(つづく)

常識破りの茶葉を扱う [蒲南茶荘.history]

その後を継いだのが私の祖父

二代目の鈴木弘。

いまでこそ

甘みが強く煎がきき

渋味がきつくない「深蒸し茶」は

関東を初め全国的にその知名度が高いですが

実は当時は

「何煎も飲める茶葉は

業界の流通量に影響を与える。

さらに粉っぽいから見ためが悪い。」

と懸念されていました。

その時代にあって 二代目は

「見ためがきれいな茶がよいという常識を破って

飲みもの本来の味の良さだけを追求して作られたのが

〈深蒸し茶〉だ」

と主張しました。

初代の築いた確かな地盤をもとに

「茶問屋」として商いを拡大する中で

東京都茶問屋協同組合五代目理事長にも就任

「深蒸し茶」の普及・消費拡大に力を尽くしました。

その思いが実り

後に「山本山」をはじめ

東京都の茶小売店や主に関東南部を中心に

茶の卸業を拡大しました。

(つづく)

食糧統制法に反論した初代 [蒲南茶荘.history]

そしてこの業界における

初代の地位を確かにしたのは

戦後の「食糧統制法」施行時のことです。

米や味噌・醤油・塩・砂糖などは

あまりにも有名ですが

実は当初はここに茶も

含まれておりました。

しかし

「日本古来の〈茶〉を統制することは

多様な茶葉の楽しみを阻むことはもちろん

その文化・日本人の心をも衰退させる」

と反論。

かつて築いた各界への繋がりを活用して

茶の統制を回避することに成功しました。

後にこの功績が認められ

東京都茶問屋協同組合二代目理事長

東京都茶商工業組合理事長

全国茶業組合顧問

などを歴任することとなります。

(つづく)

新聞記者だった創業者 [蒲南茶荘.history]

初代となる倉橋義郎が

現在の店舗がある蒲田で

蒲南茶荘を創業したのは

今をさかのぼること八十八年

昭和2年の話。

ところが倉橋義郎は

最初はお茶屋を始める気持ち

はまったくなかったようです。

書生として勉学に励み法政大学を卒業後

朝日新聞社の記者として活躍しました。

その後「斯論[しろん]」という雑誌を発刊し

法政大学学監代理を務め

やがて多くの政治家と交わるようになります。

しかし政治の世界に入らなかったのは

養父の意思で「政治家にはならない」という

誓いをたてさせられたからだそうです。

その後

人との繋がりを求める中で

掛川(静岡)出身の利を生かして

「茶業」を商うことを決意

これが蒲南茶荘の始まりです。

ちなみに蒲田の呑川沿い

という地を選んだのは

趣味である釣りができる

という理由だったとか。

(つづく)

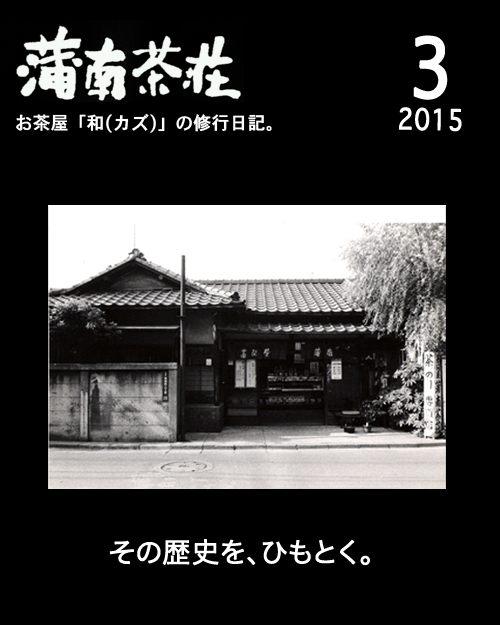

月間蒲南茶荘 2015年03月 [蒲南茶荘.history]

私が蒲南茶荘の四代目として

お茶屋になったのは、

2007年のことです。

その時、最初に感じた疑問は、

全国各地のあらゆる美味しいものが、

電話でもインターネットでも

すぐに手に入れられるご時世、

わざわざ蒲田の茶屋から

茶葉を買い求める価値があるのだろうか

ということでした。

なぜなら、

かくいう自分も自宅ではパソコンを前にして、

多くの商品をこの手にしているのですから。

その疑問を解決するために、

我が「蒲南茶荘」の歴史を

ひもといてみることにしました。

(つづく)

------------------------------

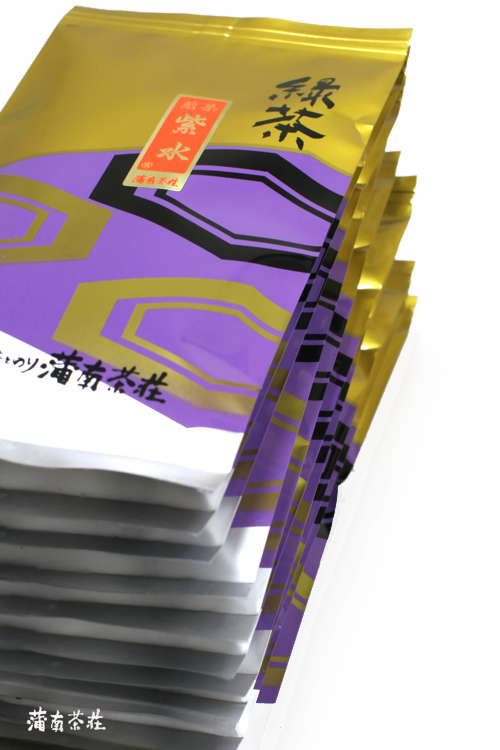

本日は

■もんじゃツアー(当日)

ロードバイクを乗る方々御用達☆給水ポイントとして、いつもありがとうございます!

■雨の日曜日。

テレビ鑑賞のお共に紫宝を

ありがとうございます!